Le ragioni di una monografia storica sui Confetti di Sulmona

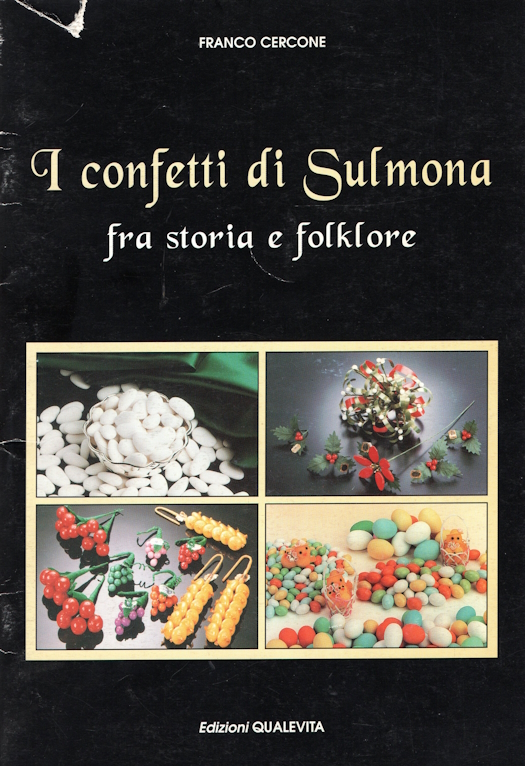

[Pubblicazione di Cercone Franco, I confetti di Sulmona: fra storia e folklore, Edizioni Qualevita Torre dei Nolfi (Aquila) 1999 (II e III ristampa). Prima pubblicazione del 1985 Accademia Agghiacciati Sulmona (n. 45 Bibliografia) ndr: Qui proponiamo la Terza ristampa ampliata e corretta.]

di Franco Cercone

Nel 1856 il noto drammaturgo napoletano Raffaele Colucci (1825 – 1891) rivolse nel suo Saggio dal titolo Viaggio negli Abruzzi un caloroso invito agli studiosi abruzzesi dell’epoca che ha tutto il sapore di un proclama:

“Noi domandiamo agli studiosi delle Patrie Memorie, agli amanti del decoro

del proprio paese, una monografia sui confetti. Senza uscir dai nostri Abruzzi,

essa occuperebbe un posto immediato a quella delle ‘maioliche di Castelli’,

tema delle dotte memorie di Gabriello Cherubini e di Concezio Rosa”.

Questo accorato appello restò tuttavia inascoltato e ad eccezione di G. Pansa ed A. De Nino, ai quali dobbiamo saltuarie notizie sui confetti di Sulmona, nessun altro studioso “ha ficcato – come direbbe il nostro Dante – lo viso a fondo” su questo affascinante argomento.

Abbiamo avuto così la possibilità di riempire questo spazio lasciato vuoto dagli studiosi abruzzesi e nel 1985 è apparsa la nostra monografia dal titolo I confetti di Sulmona fra storia e folklore, edita dall’Accademia degli Agghiacciati di Sulmona.

Ad essa ha fatto seguito nel 1999 una seconda edizione di questa fortunata indagine, apparsa con il medesimo titolo per i tipi della Tipografia Qualevita, Torre de’ Nolfi (Aquila).

Vede la luce ora la terza edizione di questa monografia storica sui confetti, ulteriormente ampliata grazie a notizie tratte non solo dalle più svariate opere pubblicate dal 2000 in poi, ma anche dalla cronaca locale dei più diffusi quotidiani, a riprova dell’interesse che suscita questo tipico prodotto artigianale, assurto negli ultimi tempi a simbolo degli eventi più significativi della nostra vita.

Entriamo così nel vivo dell’argomento, ricordando che Sulmona è ovunque famosa non solo per aver dato i natali al poeta Ovidio ma soprattutto per la produzione dei confetti; e come Patria dei confetti essa ha acquistato da tempo una notevole rinomanza in Italia ed all’estero [1].

In molti Paesi, soprattutto negli Stati Uniti, Canada e Australia, sono stati per lo più i nostri concittadini, emigrati in queste Terre lontane fin dal periodo successivo all’Unità d’Italia, a far conoscere la bontà di tale tipico prodotto artigianale, destinato a rallegrare i momenti più significativi del ciclo dell’uomo e dell’anno.

Premesso che dalle presenti note di carattere storico-folklorico esula ogni descrizione della fabbricazione dei confetti (tecnica, del resto, che viene gelosamente custodita dalle aziende cittadine del settore), aggiungiamo semplicemente che essi si ottengono avvolgendo il nucleo di cui risultano composti (cioè mandorle, cioccolato, cannella, ecc.) con un rivestimento di zucchero particolarmente lavorato, la cui superficie può risultare colorata in modo diverso se i confetti, come vedremo in seguito, sono destinati a celebrare particolari ricorrenze, come per esempio la nascita di un bimbo (confetti di color azzurro), di una bambina (confetti di color rosa) oppure a realizzare graziose composizioni floreali, decisamente affascinanti sotto il profilo cromatico ed assai indicati per l’abbellimento di un angolo di casa.

Le prime testimonianze sui confetti in Italia ed a Sulmona

La parola “confetto” deriva dal participio passato del verbo latino conficere, dunque confectum, nel significato di preparato, confezionato e via dicendo.

Nei primi documenti medievali sulmonesi appare tuttavia non il termine confetto ma confettura, che indicava probabilmente frutta sciroppata o anche mandorle e noci sgusciate e ricoperte di miele, data la rarità e dunque l’alto costo dello zucchero.

Quando, dove e come sia nato il confetto o, meglio, qualcosa che somigliasse ai confetti attuali, è una domanda alla quale, data la documentazione frammentaria in nostro possesso, è difficile dare una precisa risposta. Infatti, ogni indagine al riguardo incontra le stesse difficoltà comuni ad altri problemi di carattere etnografico: monogenesi e diffusione o poligenesi ed evoluzione, dando luogo comunque in entrambi i casi ad importanti “varianti”.

Relegata al mondo delle amene curiosità la notizia secondo cui i primi confetti, costituiti da “mandorle ricoperte di miele”, siano stati fabbricati per la prima volta da un arabo, al Razi, vissuto all’incirca un secolo prima del Mille[2], o addirittura dai Longobardi, lo vedremo meglio in seguito, occorre sottolineare come le testimonianze in nostro possesso sembrano indicare un’origine «poligenetica», in quanto mentre per Sulmona le prime notizie relative a confetture risalgono al XIV secolo, per altre località della Penisola esse sono non solo anteriori ma si parla addirittura di “confetti”, come testimoniano alcune fonti letterarie italiane di estrema importanza al riguardo.

Ecco, per esempio, come si esprime Giovanni Villani (1274-1348) a proposito dei confetti nella sua Chronica (VI, 45): «Quegli con ricchi presenti gli feciono doni et reverenzia, intra i quali doni furono dei confetti di Puglia». Il Boccaccio nel Decamerone, composto come è noto fra il 1349 ed il 1353, dice (II Giornata, Nov. 5) che: «Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venir greco e confetti». [“ella”, cioè Fiammetta, protagonista della Novella 5]

Franco Sacchetti (1332 – 1400) nella sua famosa raccolta dal titolo “Il Trecentonovelle” scrive che Bernardo, protagonista della Novella XXX, “fu mandato per la cerca de lo miglior vino de la terra e per li confetti”. Ancora, Matteo Bandello (1485 – 1561) riferisce alcune notizie che sono di grande importanza anche sotto l’aspetto linguistico, poiché conia il verbo “confettare” nel senso -decisamente innovativo – di mangiare confetture. Così nella Novella XLV (rigo 18) egli ci parla delle effusioni sentimentali di un vescovo, che amoreggia con una badessa “dopo che si fu confettato e bevuto vernaccia e malvasia”, vini che accompagnavano evidentemente nella Toscana dell’epoca la degustazione dei confetti.

InfineVespasiano da Bisticci (1421-1498) ci offre nelle sue “Vite di uomini illustri del sec. XV” una vivace descrizione dell’usanza di gettare confetti in occasione di uno “sposalizio”, indice questo di una tradizione generalmente consolidata nel corso del ‘400 in diverse regioni d’Italia: “Confetti non solo n’ aveva chi ne voleva, ma egli si gittavano via, d’ogni ispecie che si possono pensare».

Per Sulmona, al contrario di quanto scrive il Susi[3] (che utilizza, senza citarla, una fonte imprecisa del Pansa[4]), i primi documenti relativi ai confetti non risalgono al ‘400 ma al secolo precedente. Ciò costituisce una puntualizzazione non irrilevante, in quanto “l’industria dei confetti” trova probabilmente le condizioni necessarie al suo sviluppo grazie al fatto che nel Trecento Sulmona si munisce di una nuova cinta muraria, che se da un lato incorpora i nuovi borghi formatisi man mano a ridosso delle mura antiche, dall’altro presenta nel suo interno spazi vuoti ed idonei ad essere utilizzati non solo per scopi abitativi ma anche per una pur modesta attività artigianale[5].

Una spia in tal senso è costituita dal fatto che i baiuli di Sulmona, su espressa richiesta di Carlo d’Angiò, provvedono nel 1326 a fornire al monastero di S. Maria della Vittoria, da lui fatto erigere presso Scurcola nella Marsica a ricordo della vittoria ottenuta su Corradino, ben 500 libbre di mandorle sgusciate (libras quingentas de amigdalis mundatis)[6].

È da supporsi pertanto che la rilevante produzione di mandorle, specie nel territorio di Sulmona e nell’Aquilano, fosse preposta a soddisfare le richieste della nascente industria delle «confetture», termine che indicava tuttavia qualcosa di diverso rispetto agli odierni “confetti”.

I primi documenti parlano infatti di “scatole intarsiate”, cofanetti, confecteria smaltati, che sembrano non lasciar dubbi sul loro contenuto, anche se con la parola confetture, che appare di frequente in documenti d’archivio, deve intendersi quasi certamente frutta sciroppata o nuclei di mandorle e noci ricoperte di miele, come avveniva specialmente nella Francia settentrionale, un’ area geografica questa, come sottolinea il Montanari, “quasi priva di zucchero” e dove “le confetture erano preparate prevalentemente con miele”. [7]

Se ne ha una conferma, per quanto concerne l’Italia, da un’opera dal titolo Libro per cuoco, di un anonimo autore veneto, che contiene istruzioni per “chonfectare mandole fresche et noci”, anche se in un “banchetto tenutosi a Milano il 15 giugno 1368 presso la Corte di Galeazzo II Visconti, in occasione del matrimonio di sua figlia Violante, facevano bella mostra di sé sulla tavola nuziale “ 4 vassoi medi per confetti e 2 grandi”, senza specificare se questi confetti erano composti con zucchero o con miele.[8]

D’altro canto, occorre riflettere sulla circostanza, come sottolinea il Benporat, che canditi e confettioni erano “specialità degli speziali, medici ed alchimisti, in quanto fin dai tempi più remoti lo zucchero, alimento raro e prezioso, e dalle supposte virtù terapeutiche, veniva venduto nelle spezierie e farmacie”[ivi, p.107].

Invece (e torniamo così ai “fatti di casa nostra”) lo storico sulmonese Giovanni Pansa (1865-1929) sottolinea che «l’industria dei confetti sorse a Sulmona nel sec. XV e i documenti non la mostrano anteriore alla fine di quel secolo»[9].

Sennonché proprio da un’altra opera del Pansa, il quale ai confetti – è egli stesso a dircelo – ha dedicato «semplici e casuali indagini», apprendiamo come di confecteria smaltati si parli già in alcune pergamene e carte bambagine del XIV secolo, giacenti presso l’Archivio della SS. Annunziata di Sulmona[10], particolare questo che conferma l’esistenza di una pur piccola produzione di “confetture” nella Sulmona del ‘300.

Vero è tuttavia che nel ‘400 e ‘500 i documenti al riguardo sono più numerosi e lo stesso Pansa ci dice che «in un Quinterno d’introito ed esito dell’Università di Sulmona nelli anni 1492 e 1493 sono notate le scatole di confetti alla ragione di duc.4, tareni 2, grana 9» e che dal Catasto delle chiese e forastieri del sec. XVI, giacente presso l’Archivio Municipale di Sulmona, si apprende che il prezzo dei confetti ammontava in tale periodo «a carlini 3 la libbra»[11].

Ulteriori ed importanti notizie sui confetti sono contenute in un “Rendiconto” del Monastero di Santa Maria di Cinquemiglia, inviato nel 1482 al vescovo di Valva e Sulmona Bartolomeo de Scalis ed in cui si parla di zuccaro e di confecti de anisi [12], nonché in un “Inventario” dei beni posseduti dai conti Cantelmo, stilato verso la fine del XV secolo. In questo troviamo citate «una confettera senza pede…, una confettera ad coliandri…, una confettera picola senza pede…, unaltra (sic) confettera picola usata, lavorata a certj tronconi et fronde...»[13], che ci rivelano non solo il lussuoso arredamento del palazzo Cantelmo ma anche la preziosità degli artistici cofanetti destinati a contenere confetture, alcune delle quali ottenute forse con l’impiego di zucchero.

In alcuni banchetti descritti dal famoso scalco Cristoforo di Messisbugo, che opera nella prima metà del ‘500 a Ferrara presso la corte del duca Alfonso I, troviamo inseriti “pistacchi e pignoli confetti (cioè confettati) bianchi”, segno questo che la tecnica di “confettare” semi di frutta secca aveva fatto enormi progressi in Italia al pari dell’uso dello zucchero, come è dimostrato dal passo riportato[14] .

In area emiliana e soprattutto a Bologna, l’uso dei confetti è attestato da G. Straparola ne “Le piacevoli notti” Novella VI [Bompiani, Milano 1943], dove in occasione di un banchetto si parla di “una tavola apparecchiata con preziosi confetti e ottimi vini”.

I confetti di Sulmona nel XVII secolo.

Dopo questa rassegna necessariamente rapida, arriviamo così al Seicento, il secolo d’oro della produzione dei confetti, soprattutto a Sulmona.

Nel XVII secolo, sottolinea il Pansa[15], l’industria dei confetti comincia a raggiungere a Sulmona il massimo sviluppo, poiché si stabilisce nei confronti di mercanti milanesi e veneziani, dimoranti nella Città di Ovidio, il cosiddetto diritto proibitivo per le confetture, probabilmente il divieto di fabbricare in loco o di esportare altrove i confetti.

La ratio di tale disposizione risiedeva forse nella necessità di difendere una specie di marchio di fabbrica, a testimonianza dell’ottima qualità raggiunta dai confetti di Sulmona. E che la loro fama avesse raggiunto ormai ogni angolo della Penisola si evince da molti documenti della fine del XVI e del XVII secolo.

Così in data 1° gennaio 1571 il vescovo di Valva[16] , Pompeo Zambeccari, ringrazia il Capitolo diocesano per le sette scatole di confetture inviategli in dono[17] ; il 29 novembre del 1605 il vescovo Cesare Del Pezzo esprime la propria gratitudine al Capitolo diocesano per i “confettoni” speditigli a Celano[18]; lo stesso apprezzamento è espresso in tale periodo dal principe Antonio Borghese e dal cardinale D’Aquino, che avevano ricevuto in dono dal medesimo Capitolo alcune scatole di confetti.

Infine – ma tanti esempi potrebbero ancora essere addotti – abbiamo una «dichiarazione di consegna» relativa all’anno 1574, concernente alcune specie di confetti donati alla principessa di Sulmona, Antonia d’Avalos, al vescovo ed al Governatore della stessa città[19].

I confetti che si fanno a Sulmona, scriveva il De Nino nel 1874[20], sono stati sempre proverbiali ed hanno ispirato anche i poeti appartenenti ad una Accademia Letteraria. Uno di essi, restato anonimo, così ne decantava i pregi in «lingua napoletana»:

O protonobelissima Cetate,

Ch ‘al ‘abbondanza, hai puoste li cancielle

Dove li cannellini e li rosielle

So’ morzille squesite e sceruppate…

Comm ‘a pane lo zuccaro se magna:

Lo panunto de ccà so ‘li confiette[21].

Il De Nino fa risalire la fondazione della citata Accademia Letteraria, che è poi quella degli Agghiacciati, al 1689[22] ; il Di Pietro invece afferma che essa fiorisce agli inizi del ‘600[23], mentre il Sardi de Letto propone la data del 1663[24]. L’individuazione del periodo di fondazione dell’Accademia degli Agghiacciati e della probabile data della composizione del sonetto, di cui si sono riportati i versi che in tale sede interessano, non è dettata da futili motivi. Nel componimento, infatti, relativamente alle fonti storiche in nostro possesso, si parla per la prima volta dello zucchero come sostanza base per la preparazione dei confetti e tale circostanza merita a nostro avviso qualche riflessione.

Il Colonialismo e la diffusione dello zucchero nel Seicento in Europa. La Fiera di Salerno.

Va considerata innanzitutto una mera licenza poetica il verso “comm ‘a pane lo zuccaro se magna”, contenuto nel sonetto in precedenza riportato,in quanto lo zucchero, sottolinea lo Spini, «fondamentale novità nella economia del Seicento», trova diffusione in Europa alla fine del ‘500 e soprattutto nel corso del XVII secolo, grazie alla coltivazione della canna da zucchero nell’America Centrale e nel Brasile, mentre nell’area del Mediterraneo era praticata per lo più nelle Isole Canarie ed in altri piccoli arcipelaghi della costa occidentale africana, ma in modesta quantità [25], da parte delle Potenze europee dell’epoca. Fra esse va annoverata soprattutto la Francia, già produttrice alla fine del XVI secolo di zucchero e “confetti” che dovevano ricordare in parte quelli attuali.

Nel suo famoso Viaggio in Italia (1580-81) Michel de Montaigne scrive per esempio che la strada da Tivoli a Roma era attraversata da un “ruscello d’acqua solforosa”, a proposito del quale sottolinea che: «In questo ruscello si trovano alcuni corpuscoli formati dalla schiuma di quest’acqua, che gelando assomigliano tanto ai nostri confetti. Son pochi quegli che non si sbagliano e gli abitanti di Tivoli fanno con questa sostanza pasticche di ogni specie».

Più tardi, nel suo famoso Italienische Reise, il Goethe ci offre un altro esempio di confetti fatti però non “con schiuma d’acqua sulfurea”, ma con gesso. Leggiamo questo interessante brano del grande scrittore tedesco, che si riferisce al periodo di Carnevale del 1788, mentre egli si trovava a Roma. Il Goethe descrive in tale occasione la costumanza della nobiltà, che circolava nel centro di Roma su carrozze condotte da “cocchieri e lacchè”. Costoro a fatica si facevano largo tra la folla in maschera, che aveva a disposizione in ogni angolo di strada enormi cesti di “pastiglie di gesso che sembravano confetti e che venivano gettati contro le persone come si usa con i coriandoli “.

Commenta ancora a tal riguardo il Goethe, nel tentativo di scoprire l’origine di tale costumanza: “Forse una volta una fanciulla volle gettare dei confetti all’amante che passava, per farsi notare tra la folla, in maschera, perché il colpito volgendosi scoprisse l’amica”[26].

È più probabile invece che per ovviare al costo dei confetti, si ricorresse a Roma in determinate circostanze e festività a “pastiglie di gesso”, oppure a corpuscoli di schiuma d’acqua solforosa congelata, che Michel de Montaigne osservò come si è visto in precedenza nei pressi di Tivoli e giudicò simili alla forma dei nostri confetti.[27]

Va ricordato tuttavia che lo zucchero costituiva, ancora agli inizi del ‘700, una delle voci fortemente passive dell’economia del Regno di Napoli, insieme al caffè ed al cacao. Tali prodotti venivano importati per lo più dalla Francia e dall’ Inghilterra, anche se «il Regno di Napoli si riforniva generalmente da Livorno o Genova», città che fungevano da scalo marittimo e da deposito per tali preziose derrate, destinate essenzialmente alla fiera di Salerno[28]. Ferdinand Braudel scrive per esempio in “Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II” [29] che “nel 1590 era pervenuta a Livorno dal Brasile una nave con 600 casse di zucchero”, destinate in parte con ogni probabilità alla Fiera di Salerno, diretta concorrente della Fiera di Lanciano.

Le testimonianze di Emilio De Matteis. I “cannellini” di Giacomo Leopardi.

Allo stato attuale della nostra documentazione, certamente lacunosa, sembra comunque che la produzione dei confetti – a differenza di quanto sostenuto nel sonetto auto-celebrativo in precedenza riportato – avvenisse nella Sulmona seicentesca su scala ridotta, proprio a causa dell’alto costo dello zucchero e delle difficoltà connesse al suo reperimento.

Che i confetti fossero considerati un prodotto di lusso è dimostrato dal fatto che essi costituivano, come si è visto, un dono graditissimo a principi e vescovi, per cui l’unica classe sociale che poteva mangiare zucchero a volontà (“comm ‘a pane”, si legge nel sonetto)era ovviamente quella egemone e non certamente il ceto indigente. Inoltre, la presenza del termine sceruppàte nel citato componimento non è, a nostro avviso, casuale, ma indica invece come nel corso della prima metà del ‘600 accanto ad una limitata produzione di confetti, forse abbastanza simili per forma e sostanze impiegate a quelli attuali, persistesse l’antica arte delle confetture sciroppate.

Ciò si evince da notizie dello storico sulmonese Emilio De Matteis (1631-1681), il quale nel Libro III (cap. 5°) delle sue Memorie storiche de’ Peligni, scrive che a Sulmona «nella festa dell’Assunzione della Beatissima Vergine è solito farsi un carro, dentro del quale il Magistrato della Città et altri nobili dispensano quantità dì confetture per le pubbliche strade»[30].

L’uso del termine “confetture” sembra indicare pertantoche queste si riferissero ancora nella seconda metà del ‘600 non ai confetti, prodotti con zucchero grezzamente elaborato, ma a confetture a base di miele. Se ne ha anche conferma dal famoso cuoco Antonio Latini, il quale nell’opera Lo scalco alla moderna. Overo (sic) l’Arte di ben disporre li Conviti, scrive nel 1692 che “Sulmona si rende ammirabile per la soave fabbrica di confetture” [31] .

L’ignoto poeta dell’Accademia degli Agghiacciati menziona tuttavia come si è visto anche il “cannellino”, un piccolo confetto, a base di zucchero, reso squisito dalla cannella che ne costituisce il nucleo e prodotto a Sulmona sicuramente nel corso del ‘600.

Il Sardi de Letto ci dice che esso era particolarmente gradito a Giacomo Leopardi, il quale nel 1837, a Napoli, «qualche ora prima di morire, volle appressarsi al labbro arido un cannellino dì Sulmona… che da allora prese come predicato nobiliare “di Leopardi”»[32].

La barbabietola da zucchero e la produzione dei confetti a Sulmona nel ‘700.

Di notevole importanza appare la notizia che fin dai primi decenni del ‘700 i vetturini di Loreto Aprutino (Pescara) fungevano da intermediari con molte famiglie signorili di Napoli, per la consegna a domicilio del famoso olio d’oliva delle campagne di Loreto ed al ritorno, come scrive il Cianfarani, “sostavano a Sulmona per approvvigionarsi di confetti da portare ai rivenditori loretani”[33].

È assai probabile, pertanto, che si debba agli stessi vetturini di Loreto Aprutino la diffusione a Napoli dei tanto rinomati “cannellini di Sulmona”, che riscuotono tuttora un grande successo.

Si intuisce dunque che dal nucleo dei confetti, non sempre costituito da mandorle, dipende a seconda dei casi anche il loro sapore e nell’articolo in precedenza citato, il De Nino afferma a tal proposito che «in antico i frutti dei faggi delle nostre montagne si raccoglievano, se ne traevano fuori quelle graziose mandorline e si confettavano».

Se ne ha una conferma dal Torcia, il quale visitando nel 1792 Sulmona, osserva che nella conca peligna “i colli producon cumini, coriandri, anisi ed altri semi, che in questi paesi san superiormente confettare, anche le trigone mandorline del faggio”[34].

Si tratta ad onor del vero di una consuetudine già segnalata nell’ Encyclopédie del Diderot e D’Alembert (1780-81) che si diffonde nel corso del XVIII secolo in modo capillare in Italia. Così nell’opera Il confettiere piemontese, stampata a Torino nel 1790, vengono fornite istruzioni sul modo di confettare frutta fresca e secca oppure di realizzare “pietanze” fatte di zucchero, come avveniva a Sulmona ancora negli ultimi decenni del Novecento, periodo in cui presso i negozi di confetti si potevano anche ammirare “tegamini con uova o salsicce” ed altre pietanze, come pure carote e patate, interamente confezionate a base di zucchero.

Questa moda si è potuta diffondere grazie alla notevole disponibilità di zucchero sul mercato, che si registra nella seconda metà del ‘700 a seguito della rivoluzionaria scoperta dell’estrazione dello zucchero contenuto in una varietà di barbabietole. Essa avvenne come è noto nel 1747 da parte dello scienziato tedesco Marggraf e perfezionata dal suo discepolo Achard, cui si deve l’invenzione del metodo per effettuare, su basi industriali, la produzione dello zucchero ricavato dal tubero della preziosa pianta erbacea.

La coltivazione delle barbabietole da zucchero si diffonde così in tutta l’Europa ed a beneficiarne è soprattutto il settore dolciario.

L’incremento suddetto si evince da diversi documenti che testimoniano, tra l’altro, l’espansione della produzione dei confetti anche in centri minori dell’area peligna. Il Torcia scrive per esempio nel 1792 che in occasione di matrimoni «si usa distribuire a Scanno dolci e confetti lavorati» in questa nota località peligna[35].

Inoltre, nel suo Ragguaglio Istorico della Terra di Roccaraso il medico Vincenzo Giuliani, qui nato nel 1733, ci informa che i suoi concittadini, “trattenendo l’antico gusto longobardico, s’appigliano anche a far confetti, che soglion passarsi come confetti di Sulmona»[36].

L’espressione “soglion passarsi” allude come riteniamo a due situazioni differenti ed entrambe possibili: i confetti venivano forse smerciati a Roccaraso, con un pizzico di furberia e concorrenza sleale, come se fossero confetti prodotti a Sulmona; oppure (eventualità questa da non eliminare) essi venivano venduti in loco su licenza dei fabbricanti della Città d’Ovidio, che non riuscivano a far fronte alla grande mole delle ordinazioni.

Mancano comunque elementi per vagliare l’affermazione del Giuliani relativa alla industria delle confetture a Roccaraso, attività che andrebbe ricollegata come scrive lo storico roccolano – ad un “antico gusto longobardico”. Tuttavia, l’Autore non chiarisce da quale fonte abbia attinto tale sorprendente notizia.

I confetti di Sulmona dall’800 fino ai nostri giorni

Più ricche sono le fonti dell’Ottocento e ad occuparsi dei confetti di Sulmona troviamo studiosi locali ed anche Viaggiatori Europei. Vediamo innanzitutto ciò che scrive lo storico sulmonese Panfilo Serafini nella sua nota Monografia di Sulmona, pubblicata nel 1853 ne “Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato”, il quale ci offre preziose notizie al riguardo.

«Ne abbiamo – scrive il Patriota Sulmonese – dodici fabbriche, dove lavorano un quaranta confettari, che danno circa mille libbre di confetti al giorno, dì specie diverse: cannellini, pistacchio, cacao, cioccolato, cedro, limone, portogallo, mandorle, fragole, menta, pallette, anisi, così detti dal loro nucleo o senso. Per bontà va innanzitutto ad ogni altra specie il cannellino, ma in generale tutte le confetture sulmonesi hanno a tenersi per le migliori del Regno; e non saprei dire se tuttora se ne facciano nell’alta Italia che possano stare a confronto delle nostre».

II Lear (1846) conferma questi dati del Serafini sottolineando che «i confetti sono la grande ricchezza di Sulmona, che possiede dodici grandi fabbriche di queste delizie fatte di zucchero, tanto apprezzate da essere spedite in tutta Italia»[37].

Di diverso avviso è un altro colto viaggiatore inglese, Keppel Craven, che nel 1837 scrive:

«Ai Sulmonesi non mancano le industrie; hanno infatti alcune cartiere, alcune concerie e molte tintorie, ma il loro prodotto più rinomato, benché indubbiamente il meno utile, è rappresentato dai fondenti e dai confetti che, anche se molto decaduti nella stima del pubblico, sono sempre i più buoni del Regno»[38].

Ed al Craven fa eco K. Hassert, che sottolinea come in Europa le confetture di Sulmona godessero di ottima fama[39].

Nella seconda metà dell’800, come ci informa il De Nino, la produzione annuale dei confetti era di “centomila Kg. all’anno”, particolare questo confermato non solo dal Serafini, che nella citata Monografia storica su Sulmona parla di «mille libbre di confetti al giorno» (equivalenti all’incirca a 300 Kg. al giorno), ma anche dal Colucci, che visita Sulmona nel 1856.

Anche quest’ultimo Autore conferma in particolare che:

«le fabbriche di confetti in Sulmona sono dodici, e danno un mille libbre di confetti per dì; le specie ne sono: cannellini, cìoccolatte, cedro, limone, mandorle, fragole, arancio, menta, anisi, pistacchio, cacao ecc., così dette dal loro nucleo o senso, e la più stimata fra esse è il cannellino. In quanto alle cosi dette “palle”, o confettoni grandi tondi, altra volta erano di una reputazione europea; reputazione che per altro rifletteva su tutte le specie anzidette, prima che la Francia non fosse venuta con le sue delicatezze a far loro un’omicida concorrenza e strappare in pari tempo il modesto contadinesco alloro, tanti secoli sudato. Il che importa che queste fabbriche dovevano essere altra volta più numerose o più cospicue: particolare storico di cui ci dichiariamo affatto ignoranti. Noi domandiamo agli studiosi delle patrie memorie, agli amanti del decoro del proprio paese, una tale monografia; senza uscir dai nostri Abruzzi, essa occuperebbe un posto immediato accanto a quella delle maioliche di Castelli, tema delle dotte memorie di Gabriello Cherubini e Concezio Rosa. Gli è certo per altro, per concluderla con i confetti…, che se per caso accennate che passate per Sulmona, non v’ha Signora che non vi chiegga, non pretendi imperiosamente il tributo dei confetti; e che quelle scattole (sic) a forma di poligono e dipinte a cifre di vari colori, si veggono in tutti i procacci per Napoli più di quanto non sarebbe mestieri»[40].

Dal che si evince che le Messaggerie postali per Napoli, specie le Diligenze Fiocca che effettuavano il Servizio da Pescara a Napoli, trasportavano costantemente da Sulmona non solo passeggeri ma anche scatole di confetti, che i “procaccia” provvedevano poi a recapitare a Napoli ai vari destinatari. Un viaggio con tali “mercanzie” è compiuto da Theodor Mommsen, il quale provenendo da Chieti passa per Sulmona a “mezzanotte del 1° agosto” 1845 diretto a Napoli [41].

Presso la Sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona abbiamo rinvenuto un importante documento qualificato Urgentissimo e datato: Firenze, 16 dicembre 1866. Con esso il De Vincenti, Presidente della Regia Commissione Italiana e responsabile della Esposizione Universale da tenersi nel 1867 a Firenze, scrive al Sindaco di Sulmona pro tempore per sapere quali industrie fossero presenti in Città e nel suo immediato territorio e quali prodotti potevano ben figurare nell’Esposizione di Firenze:

“Signor Sindaco,

È urgentissimo che la S. V. risponda immediatamente alle dimande (sic) indicate in questa scheda, essendo ancora sospeso questo lavoro di tanta importanza per le industrie italiane per mancanza di alcune risposte.

Poiché questo lavoro sia compiuto non è meno necessario delle altre risposte, anche di quelle negative, ove non sia alcuna industria relativa a quello che si richieggono.

Il Presidente: De Vincenzi”

Il Sindaco di Sulmona risponde al riguardo, comunicando il Genere dell’Industria che esisteva a Sulmona, dove in aziende di tipo familiare venivano realizzati i seguenti prodotti:

“Corde Armoniche, graduate a minugie di animali lanuti. Tra gli altri mezzi di lavorazione si usano i telai volanti; Pergamene, a cuoi di animali lanuti; Confetture di ogni specie, sopraffine a tutto zuccaro, bianche e a tinte vegetali, racchiudenti cartellini a stampa con motti arguti (detti confetti parlanti) o liquori eccitanti, innestate in seta variopinta; rappresentano giardinetti, fruttiere, animaliecc.; Vini, per lo più cotti ed ora di ogni specie”.

La specificazione “a tutto zuccaro” relativa ai confetti assume grande rilevanza. Nel più volte citato articolo dal titolo Le confetture di Sulmona, apparso nella “Gazzetta di Sulmona” (n° 22, 1874), il De Nino già evidenziava il pericolo rappresentato dai confetti prodotti con amido che, a differenza di quelli ottenuti con solo zucchero, “si fanno di seguito e presto”.

L’impiego dell’amido assicurava dunque una maggior produzione, a discapito della qualità. Infatti, sottolinea lo storico peligno: “Chi vuol provare se le confetture che si dicono sulmonesi, sono veramente tali, metta un po’ d’acqua nel bicchiere e v’immerga un confetto. Dopo qualche tempo, se il confetto è di puro zucchero, in fondo al bicchiere non vi sarà deposito; se no, la posa sarà indizio che c’era l’amido”.

Di grande interesse sono le confezioni di confetti, chiamati “confetti parlanti”, di cui si parla nel documento trasmesso a Firenze e contenenti cartellini con motti arguti e forse anche proverbi, di cui non siamo riusciti tuttavia a reperire qualche esempio presso le aziende sulmonesi del settore. Ad essi allude probabilmente il Lear quando, durante il suo soggiorno a Sulmona, annota:

“Ammirammo le sue strade ben pavimentate e i numerosi negozi, metà dei quali erano confettieri, perché i confetti di Sulmona sono famosi in tutt’ Italia […] Tutte le vetrine dei negozi per il Corso principale sono piene di enormi bouquets, fitte ghirlande e croci, tutte composte con confetti colorati in modo vistoso. E questi prodotti non sono per la delizia dei bambini; infatti, essi costituiscono gli omaggi presenti ad ogni compleanno, cresima, matrimonio e qualsiasi anniversario. Un bouquet formato da fiori di zucchero gialli e scarlatti, adornati con foglie verdi ed aguzze, costituisce un regalo elegante per una signora, specialmente se è accompagnato da un sonetto”.[42]

Una conferma di tale usanza, vigente agli inizi del Novecento, si ha dalla viaggiatrice inglese Anne Macdonell, la quale soggiornando a Sulmona sottolinea nel suo libro dal titolo Negli Abruzzi quanto segue:

“Durante la maggior parte dei ricevimenti serali è usanza offrire a tutti rosolio e confetti […] i quali sono la grande ricchezza di Sulmona, che possiede 12 grandi fabbriche di queste delizie fatte di zucchero e spedite in tutta l’Italia”.[43]

A partire all’incirca dal 1870, la produzione dei confetti subisce a Sulmona, secondo alcune fonti, un forte calo, dovuto come sottolinea il De Nino nell’articolo citato «alle molte fabbriche dì confetture aperte anche altrove» oppure, come sostiene il Colucci[44], alla concorrenza dell’industria dolciaria francese. Ed oggi?

Vi sono a Sulmona circa dieci aziende di diverse dimensioni, di cui alcune a carattere familiare, con una produzione di confetti difficile da determinare ma che ammonta all‘incirca a 15 quintali al giorno, come sostengono alcuni imprenditori del settore intervistati.

Da alcuni anni è stato realizzato presso la fabbrica Pelino un importante Museo dell’arte e della tecnologia confettiera, nel quale sono esposti antichi macchinari ed attrezzi che attestano l’evoluzione nel tempo della tecnica di fabbricazione dei confetti.

La citata (ed approssimativa) quantità di confetti prodotti giornalmente a Sulmona è soggetta, tuttavia, a rilevanti incrementi a seconda della domanda stagionale, che raggiunge di solito alte percentuali nel periodo primaverile.

Venduti in tutta l’Italia ed anche all’estero, soprattutto in America ed in Canada dove sono sempre richiesti dai nostri corregionali, i Confetti di Sulmona attendono ancora uno storico riconoscimento, un vero e proprio marchio D.O.P. che contenga – lo proponiamo in tale sede – il motto: “Etenim non potuerunt mihi”, lo stesso che Santo Di Rocco, famoso artista del ferro vissuto a Pescocostanzo verso la fine del ‘600, fece scolpire sull’architrave della sua bottega e che ancora oggi si può leggere, per ricordare ai posteri che malgrado tutti i tentativi fatti in Italia ed altrove, i confetti di Sulmona restano insuperabili [45].

Per raggiungere questa lodevole finalità occorre tuttavia quella unità di intenti che manca oggi ad onor del vero alle aziende locali, spesso “l’una contro l’altra armata”[46] . Né ci sembra che le varie Amministrazioni Comunali succedutesi negli ultimi tempi al governo della Città d’Ovidio abbiano svolto a tal fine un’azione diretta a coordinare iniziative per lo sviluppo di questo tipico prodotto sulmonese, destinato a rallegrare i momenti più lieti del ciclo dell’uomo e dell’anno. Ma di quest’ importante aspetto parleremo nel capitolo che segue.

IL CONFETTO NEL FOLKLORE

I confetti nel ciclo dell’uomo e dell’anno

I confetti occupano un posto rilevante nel folklore, perché associati come si è detto ai momenti più lieti e significativi del ciclo dell’anno e della vita dell’uomo.

Essi vengono offerti in piccoli sacchetti o bomboniere soprattutto in occasione di matrimoni, donde le locuzioni figurate, con valore talvolta paremiologico: mangiare i confetti (partecipare alle nozze), a quando i confetti? (a quando le nozze?), “dopo i confetti, i difetti” (dopo il matrimonio si scoprono i difetti della moglie o del marito) e via dicendo.

Paolo Toschi scrive che «nell’alta Val Tiberina, durante il pranzo di nozze, si usa lanciare con violenza confetti, sì da rompere qualche bicchiere, ed il rompersi di qualche stoviglia è chiaramente allusivo»[47].

In molti centri dell’area peligna il pranzo di nozze, costituito da innumerevoli portate, aveva luogo fino a tempi recenti per lo più in casa della sposa, la quale all’uscita di casa nel giorno del suo matrimonio intonava un simbolico canto di partenza.

Fino alla metà dell’Ottocento questo interminabile pranzo di nozze (sottolinea G. Tanturri nella sua nota Monografia storica su Scanno [48]) veniva chiamato a Villalago “panarda”, termine che si è esteso in seguito ad ogni manifestazione similare e soprattutto al pranzo organizzato nei centri della Marsica e nell’Aquilano in occasione della uccisione del maiale.

Tornando ora al pranzo di nozze, va ricordato che appena ultimato spettava agli sposi dare inizio alle danze, mentre una delle suocere rompeva per terra un piatto colmo di confetti.

Assai viva è tuttora l’usanza di gettare per strada confetti da parte degli invitati alle nozze, allorché il corteo nuziale muove verso la chiesa o esce da questa a cerimonia ultimata.

Il rito è ripetuto nei nostri paesi ad un balcone della casa dove andrà a vivere la coppia oppure alla casa paterna della sposa, in cui per atavica tradizione il corteo compie sempre una sosta.

Il colore dei confetti, in occasione di un matrimonio, è bianco, perché richiama al pari del vestito nuziale la castità della sposa.

Come è noto, il numero dei confetti contenuto nelle bomboniere è sempre dispari ma non tutti gli studiosi sono d’accordo sulle origini di questa antica consuetudine. «Nelle credenze popolari – scrive l’Albergamo – il numero dispari è apparso come qualcosa di singolare; in parecchi paesi si ritiene che il numero dei confetti della sposa dev’essere dispari»[49].

Ogni spiegazione di tale diffusissima superstizione è stata ricollegata dagli studiosi, ma con risultati non sempre convincenti, al potere posseduto dai numeri dispari: si pensi per esempio al valore magico del “tre” presente in quasi tutte le religioni (nel cristianesimo, la SS. Trinità, nella Trimurti del bramanesimo, ecc.) oppure nel cosiddetto «misticismo dei numeri», che tanta importanza ha nell’ analisi prelogica del Lévy-Bruhl.

Il numero pari dei confetti, essendo sempre divisibile per due, simbolo della coppia, costituisce invece nella credenza popolare un cattivo augurio per gli sposi, destinati in tal modo a restare senza prole. Il numero dispari dei confetti rappresenta dunque secondo alcune teorie un atto di magia simpatica diretto a favorire la nascita di un figlio e ad assicurare così la continuità della famiglia e della vita.

Non mancano tuttavia teorie diverse, desunte dalla cultura classica. Secondo Jean N. Robert, per esempio, nell’antica Roma “bisognava evitare in ogni caso che il numero dei commensali fosse pari. Il numero pari è dunque un cattivo presagio […] L’intero pasto nel mondo romano si basava infatti sulla cifra simbolica del tre: antipasto, portate forti e dessert”[50].

Negli ultimi tempi si è consolidata anche la tradizione di confezionare bomboniere con confetti sui quali è scritto il nome della sposa e dello sposo oppure che imitano alla perfezione due fedi nuziali, simbolici anelli della catena della vita.

In occasione delle nozze d’argento (25 anni di matrimonio) o d’oro (50 anni)vengono offerte bomboniere i cui confetti sono rispettivamente argentati o dorati, mentre nelle feste di laurea la «bomboniera» è costituita di solito da un piccolo berretto goliardico, la cui stoffa è di colore diverso a seconda della facoltà universitaria frequentata dal neodottore.

Un cenno particolare merita il colore dei confetti che si offrono in occasione del battesimo, comunione e cresima. Innanzitutto, un nastro rosa affisso ad una porta significa che tale abitazione è stata rallegrata dalla nascita di una bambina e di color rosa saranno pertanto anche i confetti che si offriranno in occasione del Battesimo, della Comunione e della Cresima. Il color rosa è associato al rosso e quindi al sangue, simbolo perenne di vita. Nelle antiche cosmogonie il rosa, come anche l’aurora, è simbolo di fertilità e dunque attributo primigenio della donna[51].

Per la nascita di un maschietto viene esposto invece un nastro azzurro e di conseguenza sono azzurri i confetti offerti in occasione del Battesimo, Comunione e Cresima. L’azzurro, sottolinea l’Albergamo, è associato al concetto di cielo ed esprime l’augurio che il ragazzo raggiunga elevatezza sociale e morale.

Di color rosa o azzurro risultano anche le candeline accese sulle torte in occasione dei primi compleanni di una bambina o di un bambino.

Il frettoloso uomo moderno, che non lascia tra sé ed il mondo che lo circonda quella intercapedine necessaria ad ogni riflessione, sembra aver perso dunque i riferimenti insiti nella semantica dei colori e ricalca meccanicamente schemi comportamentali di cui ha perso i significati originari.

E ciò accade proprio in un periodo in cui a Sulmona si vanno consolidando altre tradizioni legate ai confetti. Così, da qualche anno, il classico «Babbo Natale», tanto caro ai bambini, distribuisce per le strade della Città di Ovidio a bambini ed adulti sacchetti di confetti, suscitando una piacevole sorpresa soprattutto nei turisti, che dalle località montane limitrofe si riversano a Sulmona per acquisti o per respirare una boccata di genuina atmosfera natalizia.

Non v’è poi un convegno, una manifestazione culturale o una riunione a carattere conviviale in cui non si distribuiscano confetti alle gentili signore presenti, sicché in tali circostanze i confetti sembrano aver sostituito completamente l’atavico omaggio floreale.

Non mancano tuttavia altre importanti tradizioni legate ai confetti.

Per esempio, vige ancora in qualche centro dell’area peligna l’antica usanza della sciarra, cioè il lancio di confetti e monete sulla bara che trasporta una bimba o una fanciulla, allorché il corteo funebre si reca in chiesa oppure al cimitero, alla fine delle esequie. La ratio di questa usanza, radicata in area peligna, poggia sulla credenza che le fanciulle morte prematuramente reclamano i confetti che sarebbero stati lanciati in occasione del loro matrimonio.

L’antica consuetudine della “sciarra” è tuttavia vigente e diffusa ancora oggi nella Conca peligna in occasione dei matrimoni, dove si assiste al lancio di confetti e monete sui cortei nuziali. Il Colarossi-Mancini sottolinea in proposito che a Scanno «entrato il corteo nella casa maritale, la madre dello sposo gittava dalla finestra una gran quantità di confetti, noci e denaro, il che si diceva fare la sciarra»[52].

“Sciarra” significa rissa violenta[53] e dunque baccano o rissa che esplode soprattutto fra ragazzi allorché da una finestra o da parte degli invitati al corteo nuziale vengono lanciati soldi e confetti in occasione di un matrimonio. Si tratta di un’usanza ricordata anche dal poeta scannese Romualdo Parente nel suo poemetto “Zu matremonio a z’uso”(1765), ventesima strofa.[54]

Un’altra antica ed importante costumanza, ancora in uso a Sulmona verso la metà del secolo scorso, era quella di inviare il primo maggio un piatto di granati e confetti ad amici e parenti, «il qual dono, chiarisce il De Nino, si usa anche quando si fanno comparatici tra giovanette»[55].

Le composizioni floreali con confetti

Non meno interessante risulta l’utilizzazione dei confetti in una tipica attività artigianale che raggiunge a Sulmona il suo apice nel corso del Novecento.

Avvolgendo confetti di diversa grandezza e forma con veline colorate, si ottengono infatti vivaci composizioni floreali che imitano alla perfezione rami di pesco in fiore, ciclamini, spighe di grano, ecc. destinati ad abbellire vasi di ceramica o piccole conche di rame usati come graziosi soprammobili. La stessa funzione svolgono i classici cestini, confezionati con confetti dipinti con tinte vegetali diverse ed assai richiesti soprattutto dai turisti che visitano Sulmona nei vari periodi dell’anno.

Fino ad alcuni decenni fa si potevano ancora ammirare delle grosse corone, chiamate in molti paesi dell’area peligna corone del rosario, da appendere devotamente nella camera da letto o sulle pareti di un santuario come ex voto. La folklorista e scrittrice inglese Estella Canziani ci ha lasciato come si è già detto in precedenza alcune preziose testimonianze sull’uso di tali corone agli inizi del secolo scorso[56]. Le donne peligne portavano sempre con sé queste pie testimonianze della loro devozione, anche quando erano costrette ad emigrare nelle Americhe o in Australia per ricongiungersi ai loro familiari.

Inoltre, e ciò appare ancora più rilevante, dalla Canziani apprendiamo come i confetti fossero entrati anche nella narrativa popolare peligna, arricchendone tipologie e motivi. Così nella fiaba dal titolo Le tre sorelle, dalla scrittrice raccolta a Sulmona e pubblicata nel citato volume, l’uomo lupo, che nascondeva nel suo palazzo la più bella fra tre sorelle, di nome Carofiore, non può impedire il matrimonio tra quest’ultima e il figlio del re. La fiaba finisce allora con queste parole: «L’uomo lupo rimase ancora solo e si consolò con una buona mangiata di confetti». Erano, ovviamente, “confetti di Sulmona” e la loro straordinaria storia – di cui abbiamo ricordato gli aspetti più significativi – ha contribuito a rendere più famosa la Città di Ovidio nel mondo.

Giornali e confetti

Avviene spesso che sfogliando i quotidiani si venga a conoscenza di importanti notizie concernenti modifiche apportate alla tecnica di produzione dei confetti oppure varianti relative ai classici gusti, da tempo codificati nel settore dolciario.

Così sul quotidiano Il Centro, in data 4 agosto 2013, è apparso nella cronaca di Sulmona un articolo a cura di Annalisa Civitareale, dal titolo “E la gelateria Di Silvio propone il gusto al confetto”, in cui l’Autrice sottolinea quanto segue:

“E dove si può cercare (e trovare) un gelato al confetto, se non nella Città che del dolce a base di mandorle e zucchero ha fatto il proprio segno distintivo? I titolari della gelateria precisano al riguardo che il gelato al confetto è nato una decina d’anni fa ed è uno dei gusti più venduti, apprezzato non solo dai turisti ma anche dai Sulmonesi…Quelli che vanno nel gelato sono i classici confetti alla mandorla sulmonesi”.

Una importante ed intelligente iniziativa è stata adottata due anni fa dall’Associazione Ars di Sulmona, presieduta dal Dr. Franco Iezzi, in occasione delle fauste nozze fra il Principe William d’Inghilterra e Kate Middleton, celebrate nell’Abbazia di Westminster. In data 26 aprile 2011 è apparso così nella cronaca di Sulmona un articolo a firma di P. Iavarone, dal titolo “Per William & Kate i confetti made in Sulmona”, in cui si precisa che i confetti, insieme ad un bouquet floreale, sono stati offerti ai Reali Sposi tramite l’Ambasciata d’Italia a Londra. Il giornalista definisce giustamente l’iniziativa dell’Associazione Ars “un’ottima trovata pubblicitaria” che contribuirà non poco, come riteniamo, alla ulteriore diffusione in Europa e nel mondo dei famosi confetti di Sulmona.

Tuttavia, la nostra società si evolve, nel bene e nel male, ed a risentirne è anche l’Istituto del matrimonio. E così una nota Casa sulmonese ha ideato, come si apprende dal quotidiano “Il Messaggero” in data 30 maggio 2006, il confetto Gay Bride per la sposa gay, “una specialità destinata alle coppie non eterosessuali, che sarà di colore lilla, un colore che nasce dall’unione del celeste e del rosa, tipici colori della tradizione maschile e femminile, con mandorle di San Francisco, zucchero di canna del Brasile e vaniglia naturale dei Caraibi”…, quasi “a ribadire la naturalità di una scelta di vita come quella delle coppie omosessuali”.

Si tratta come sottolinea l’Articolista di “un’idea originale che non mancherà di creare approvazione o sconcerto, come tutte le novità di un certo tipo”. Un dato è indiscutibile, si legge a conclusione dell’articolo: “Sulmona in tema di confetti si riconferma capitale assoluta sia per la qualità che per innovazione di idee e tradizionale genuinità delle materie prime, e ovviamente, dei prodotti”.

Le “mandorle di San Francisco”impiegate nella confezione del confetto Gay Bride suggeriscono alcune riflessioni legate ai territori di produzione. Un tempo, come si è visto, la Conca peligna era un magnifico “giardino” ancora ornato agli inizi del Novecento da fiori di mandorlo. La coltura – si legge in una brochure sulla Mandorla di Avola – è stata introdotta in Florida e California “solo dalla metà del secolo scorso”. Molte Case produttrici di confetti, utilizzano tuttavia a Sulmona ed altrove soprattutto le mandorle siciliane di Avola o di altre rinomate località del Siracusano. Esse sono state esposte circa dieci anni fa a Sulmona in Piazza XX Settembre, nel corso di una manifestazione che ha riscosso un buon successo commerciale e richiamato folle di visitatori. Le mandorle siciliane, hanno sottolineato per l’occasione gli intenditori, si sposano divinamente – è il caso di dire – con i confetti di Sulmona, che finché “il sole brillerà sulle sciagure umane”, resterà per sempre la “Città degli Amores e dei confetti”.

[1] Va ricordato che oltre ad essere Patria di Ovidio e dei Confetti, la nostra Città è anche Patria del Montepulciano, segnalato per la prima volta in Abruzzo nell’agro sulmonese nell’opera di Michele Torcia “Saggio Itinerario Nazionale pel Paese de’ Peligni fatto nel 1792”, Napoli 1793. Cfr. F. Cercone, “La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo”, Amalthea Ed., Corfinio 2000. Tuttavia, Sulmona non ha saputo valorizzare questo importante primato storico e solo oggi si avvertono nella Conca Peligna segni di ripresa nel settore della viticoltura, fondamentale anche per la salvaguardia dell’ambiente.

[2] Cfr. La bomboniera dalla nascita ai giorni nostri; Catalogo della Mostra della Bomboniera, Milano 1983. Un altro Viaggiatore arabo, Idrisi, vivente alla corte normanna di Ruggero II, scrive nel 1154 nel suo Libro di Ruggero (Flaccovio, Palermo 1994), che “fra Campo Marino, presso Vieste, ed Ancona, vivevano “individui che trovavano rifugio nelle foreste per dedicarsi alla caccia ed alla ricerca in quelle zone disabitate di miele”, che veniva forse commercializzato anche per la preparazione di confetture.

[3] G. Susi, Il Casato Pelino e la storia dei confetti di Sulmona, Sulmona 1962. Mancano documenti a sostegno dell’affermazione del compianto storico introdacquese, secondo cui la lavorazione dei confetti sarebbe stata «ideata nel monastero di S. Chiara di Sulmona» (ivi, p. 27). Vero è tuttavia che nel Seicento a Napoli «in tutte le comunità religiose si fabbricano marmellate, chicche, confetti, cose di zuccaro, tavolette dolci e profumate…». Cfr. A. Cirillo Mastrocinque, Usi e costumi a Napoli nel Seicento, p. 36, Napoli 1978.

[4] Cfr. G. Pansa, Le relazioni commerciali di Sulmona con altre Città d’Italia durante il sec. XIV, p. 22; Simeone Ed. L’Aquila 1902 (estratto Bullettino DASP, n° 1, 1902).

[5] Cfr. E. Mattiocco, Struttura urbana e società della Sulmona medievale, p. 79 sgg., Sulmona 1978.

[6] G. Celidonio, La Diocesi di Valva e Sulmona, vol. IV, p. 205, Sulmona 1912. Secondo alcuni storici “Una libbra” equivaleva a circa 320 grammi: cfr. N. Fiorentino, Parole e cose dei nostri avi (Abruzzo meridionale) s. v. libbra; Edigrafital, S. Atto di Teramo 2004.

[7] M. Montanari, Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi, p. 50; Laterza Ed., Roma Bari 2002.

[8] C. Benporat, Storia della gastronomia italiana, p. 50; Mursia Ed., Milano 1990.

[9] G. Pansa, Le relazioni commerciali, ecc., op. cit., p. 22.

[10] Cfr. G. Pansa-P. Piccirilli, Elenco cronologico delle pergamene e carte bambagine pertinenti all’Archivio della Pia Casa della SS. Annunziata di Sulmona, Lanciano 1891. Di “confecteria” si parla in alcuni atti dotali (del 18-6-1359, a favore di una certa Nicolasia; del 3-7-1362 a favore di Petruccia, figlia di Giovanni di Penne; del 2-12-1369 a favore di tal Maria de Rege) ed anche in un testamento, quello di Masio de Rogerio, redatto il 29-9-1388. Cfr. anche G. Pansa, Giovanni Quatrario di Sulmona (1336-1402). Contributo alla storia dell’Umanesimo p. 51, Sulmona 1912. Questi “confecteria”, cioè cofanetti smaltati e destinati a contenere confetture, rappresentano dunque le antenate delle nostre bomboniere e non va esclusa l’ipotesi che esse provenissero, insieme a tanti altri capolavori, dalle botteghe degli orafi ed argentieri sulmonesi.

[11] G. Pansa, Le relazioni commerciali, ecc., cit., p. 22 sgg.

[12] G. Celidonio, La Diocesi di Valva e Sulmona, vol. III, p. 118, De Arcangelis Ed., Casalbordino 1911.

[13] N.F. Faraglia, La casa dei conti Cantelmo in Popoli ed il suo arredamento secondo un inventario del 1494, in «Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte», n. 10, p. 23, Casalbordino 1900.

[14] Il Torcia scrive nel suo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese de’ Peligni (op. cit. p. 68) che a Sulmona si confettavano alla fine del ‘700 anche le “trigone mandorline del faggio”.

[15] G. Pansa, Le relazioni commerciali, ecc., cit., p. 23.

[16] Giova ricordare che la Diocesi di Valva assume ufficialmente la designazione di Valva e Sulmona sotto l’episcopato di Francesco Cavalieri (1621- 1637).

[17] A. Chiaverini, La Diocesi di Valva e Sulmona, vol. VI, p. 129, Sulmona 1978.

[18] A. Chiaverini, ivi, p. 264. 1 confetti di Sulmona erano molto apprezzati da influenti personalità ecclesiastiche della curia romana. Si veda in proposito E. Mattiocco, L’insegnamento pubblico aSulmonanel XVI e XVII Secolo, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 1982, p. 291 sgg., L’Aquila 1982.

[19] F. Sardi de Letto, La Città di Sulmona, voll. 3-4, p. 226, Sulmona 1979. In tale documento si parla anche di coliantri, presenti in alcuni documenti del ‘500. Essi corrispondevano secondo l’A. a «confetti di varia misura e forma». Qualche perplessità suscita il racconto «poetico» (ivi, p. 225) sul modo in cui “alla fine del XV secolo” sarebbe nato, secondo il Sardi de Letto, il confetto cannellino, di cui si parlerà in seguito.

[20] A. De Nino, Le confetture di Sulmona, ne «La Gazzetta di Sulmona», n. 22, 8 agosto 1874. L’articolo è stato di nuovo pubblicato in A. De Nino, Tradizioni popolari abruzzesi, Scritti inediti e rari a cura di B. Mosca, vol. I, p. 195 sgg., L’Aquila 1970. Sottolinea al riguardo il Mosca: «Riporto questo articolo perché esso contiene una minuta documentazione su un ‘arte che potrebbe definirsi, per quanto riguarda la città di Sulmona, “popolare”, tanto il popolo sulmonese sente ab antico quella della confettura, come arte sua propria, sorta nel ‘400 e forse prima…».

[21] A. De Nino, Le confetture, ecc., cit., p. 198.

[22] A. De Nino, Le confetture, ecc., cit., p. 198.

[23] 1. Di Pietro, Memorie istoriche della Città di Sulmona, p. 337, Napoli 1804.

[24] F. Sardi de Letto, ivi, p. 204. Si tratta dell‘Accademia degli Erranti, trasformatasi poi, verso la metà del ‘600, in quella degli Agghiacciati.

[25] G. Spini, Documenti e profilo storico, vol. II, p. 139, Roma 1974.

[26] W. Goethe, Viaggio in Italia, p. 99 sgg., a cura di G. Perticone e M. De Vincolis; Carabba Ed., Lanciano 1933.

[27] M. de Montaigne, Viaggio in Italia. 1580-1581, p. 221; Bompiani, Milano 1942.

[28] A. Di Vittorio, Gli Austriaci e il Regno di Napoli (1707-1734). Ideologia e politica dì sviluppo, p. 244 sgg., Napoli 1973

[29] Vol. I, p. 688; Einaudi Ed., Torino 1982.

[30] E. De Matteis, Memorie storiche dei Peligni, p. 264; a cura di E. Mattiocco e G. Papponetti, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, Colacchi Ed., L’Aquila 2006.

[31] Parte I, p. 606, Napoli 1692.

[32] F. Sardi de Letto, op. cit., p. 226; cfr. anche L. Braccili, Folk-Abruzzo, p. 158. L’Aquila 1979.

[33] V. Cianfarani, La processione di San Zopito; in ‘Lares’, XVIII, 1952, p. 88 sgg.; A. Di Nola, Gli aspetti magico- religiosi di una cultura subalterna italiana, II Ediz., p. 285, Boringhieri Ed. Torino 2000.

[34] M. Torcia, Saggio Itinerario Nazionale pel Paese de’ Peligni fatto nei 1792, p. 68, Napoli 1793.

[35] M. Torcia, op. cit., p. 130.

[36] Cfr. V. Giuliani, Ragguaglio Istorico della Terra di Roccaraso e del Piano delle Cinquemiglia, acura di E. de Panfilis, p. 53; A. Ausilio Ed. Padova 1991. Verso il 1720, il colto viaggiatore tedesco Adam Ebert, di passaggio per Sulmona, resta meravigliato nel vedere «al mercato» la statua di Ovidio «circondata da una fila di negozi di merceria…tra cui anche delicate confetture». Cfr. A. Ebert, Auli Apronii Reisebeschreibung… ecc.», p. 243, Frankfurt zur Oder, 1723

[37] E. Lear, Viaggio Illustrato nei Tre Abruzzi, p. 109, Sulmona 1974. Si tratta della traduzione italiana, a cura di B. Di Benedetto-Avallone, di un capitolo dell’opera del Lear dal titolo Illustrated Excursìons in Italy, London 1846. Il Lear parla di «grandi fabbriche», mentre il Serafini, più vicino forse alla verità, ci dice che nelle 12 fabbriche erano occupati «quaranta confettari», con una media dunque di circa quattro addetti per ogni fabbrica, il che denota la struttura familiare di tali aziende nella prima metà dell’Ottocento

[38] Cfr. R. Keppel Craven, Viaggio attraverso l’Abruzzo e le Province settentrionali del Regno Napoletano, p. 22, trad. di Ilio Dì Iorio, Sulmona 1982. Id.: Escursioni negli Abruzzi, trad. a cura di D. Lepore, Sulmona 1981. Si tratta del II vol. del Craven, dal titolo Excursions in the Abruzzi and northern Provinces of Naples, pubblicato a Londra nel 1837. È significativo al riguardo che fra le «arti e manifatture» caratteristiche del Regno di Napoli (settore delle confetture) vengano menzionate, nel 1820, quelle di Sulmona, Chieti, Agnone, Lanciano e Casoli», il che sembra indicare che la concorrenza, nel settore delle “confetture”, era ancora forte in Abruzzo nel primo ventennio dell’800. Cfr. G. Del Re, Calendario per l’anno bisestile 1820, p. 128, Napoli 1820.

[39] K. Hassert, Gli Abruzzi, in «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti», fasc. IX, p. 421, Teramo 1897; trad. dal tedesco di F. De Magistris.

[40] R. Colucci, Viaggio negli Abruzzi nell’anno 1856, p. 123 sgg., Napoli, Stamperia dei Classici Italiani, 1861.

[41] T. Mommsen, Viaggio in Italia. 1844-1845, p.175; a cura di A. Verrecchia, Fogola Ed., Torino 1980.

[42] E. Lear, op. cit. p. 34. Un bel disegno relativo ad una “corona di zucchero” è riportato da E. Canziani nel suo libro di viaggio (agosto 1914) dal titolo Attraverso gli Appennini e le terre degli Abruzzi. Paesaggi e vita paesana, p. 9; trad. a cura di D. Grilli; Sinapsi Edizioni, Sulmona 2009. Per la II Edizione dell’opera, a cura solo di D. Grilli, vedasi oltre.

[43] A. Macdonell, Negli Abruzzi, p. 243, Sulmona 1991; Traduzione di G. Taurisani, Introduzione e note a cura di F. Cercone.

[44] R. Colucci, op. cit. p. 123.

[45] In occasione della manifestazione Sulmona Sposi si è svolto il 10 gennaio 1998 un Convegno sul tema: Un marchio DOC per il Confetto di Sulmona. Nel corso dei vari interventi è stata prospettata anche la possibilità di ottenere il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta).

[46] Vedasi l’articolo apparso su “Il Messaggero”, venerdì 7 marzo 2003, p. 45, a proposito della “guerra dei confetti” fra due Aziende produttrici cittadine.

[47] P, Toschi, Il Folklore, p. 37, Milano 1967.

[48] Cfr. Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato, Napoli 1853.

[49] F. Albergamo, Mito e magia, p. 282, Napoli 1970.

[50] Cfr. Jean Noel Robert, I piaceri a Roma, p. 137; Rizzoli Ed., Milano 1985.

[51] Cfr. F. Albergamo, op. cit., p. 222 sgg.

[52] A. Colarossi-Mancini, Storia di Scanno e guida della Valle del Sagittario, p. 194, L’Aquila 1921; cfr. anche D. V. Fucinese, Raiano. Notizie storiche e vita tradizionale, p. 108, L’Aquila 1971. Scrive in proposito il De Nino, «A Barrea… il corteo nuziale si dirige verso la casa dello sposo. Non parlo delle confetture e dei quattrini che si gettano in mezzo al follame (sic) dei curiosi…»; cfr. A. De Nino, Usi Abruzzesi, I, p. 84, Firenze 1879.

[53] Cfr G. Devoto- G.C. Oli, Dizionario della lingua italiana, s. v. sciarra, Firenze 1975. In alcuni paesi della conca peligna esiste anche il verbo dialettale “sciarrare”, che equivale a “rompere rapporti” e specialmente il fidanzamento. In tal caso esplodevano, come è facile immaginare, furiosi piati tra le famiglie interessate – e non solo nei tempi passati! – a causa del matrimonio “andato in fumo”.

[54] Edizione Scanno 1971, a cura di E. Giammarco; Cfr. anche M. Notarmuzi, L’Arcadia di Romualdo Parente, Prefazione di U. Vignuzzi, Sulmona 2013.

[55] A. De Nino, Tradizioni popolari abruzzesi, Inediti e rari,a cura di B. Mosca, op cit., p. 274.Il dono dei granati, cioè del granturco lesso, assumeva in tale giorno un particolare valore propiziatorio, poiché iniziava con esso quella che i nostri contadini e la povera gente in genere chiamavano la costa dì maggio. Si trattava diun periodo assai critico per l’alimentazione della famiglia rurale, prossima ormai a veder esaurite tutte le scorte alimentari durante il lungo periodo invernale e nei primi mesi primaverili. I granati venivano offerti anche nella ricorrenza della festività di S. Antonio Abate.

[56] E. Canziani, Through the Apennnes and the lands of the Abruzzi. Landscape and peasant life, Cambridge 1928; trad. Ital. A cura di Diego Grilli, Synapsi Ed., Sulmona 2009.

Altre Notizie

IL BACKSTAGE DEL MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO

FESTA DELL’ALBERO

POETI, NARRATORI E VIAGGIATORI